仙湖植物园发表兰科植物抗病基因进化研究文章

日期:2020-01-14 11:43:00 信息来源: 字号:【】 视力保护色:

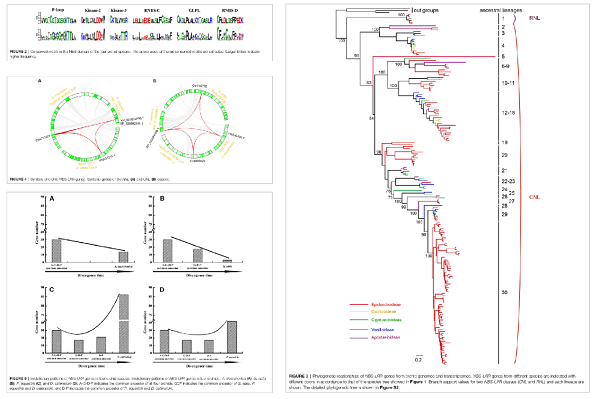

兰科是被子植物中花形态最多样化的类群,极具观赏性,也有多种贵重中药材。但兰科植物的人工养殖相对繁琐困难,而且病原繁多,危害很大。为了给兰科植物的抗病提供线索,江苏省中科院植物研究所薛佳宇博士与仙湖植物园刘阳研究员等课题组以及其他单位合作,针对兰科的NBS-LRR型抗病基因展开研究,相关成果于2019年1月13日正式发表。该研究从4个测序物种深圳拟兰、天麻、小兰屿蝴蝶兰及铁皮石斛分别鉴定出NBS-LLR基因家族,并从多角度进行进化分析。首先,发现兰科植物抗病基因相对其他科来说总体数量较少,不同类群抗病基因数量差异明显,少的如天麻只有5个基因,拟兰14个基因,多的如石斛有115个,与天麻有超过20倍的差异。从基因进化的过程上看,原因主要来自两方面,一方面是祖先基因少,兰科植物祖先基因数量本身就仅仅30个,相比其他科动辄上百的祖先基因数量已经输在起跑线,另一方面是无全基因组复制等事件,且进化中还在不断丢失基因,加剧了基因数量的稀少程度,其中石斛也仅仅因为近期的剧烈复制事件才使基因数量获得增加。这些近期的扩张多来源于基因串联复制事件。

从宏观层面——即生物与环境的适应性上,本研究对兰科抗病基因数量稀少的原因进行了推测和解释:天麻作为寄生植物,受到营养水分等条件的限制,本身就具有大量丢失各种基因的倾向,仅保留维持自身生存的核心基础基因即可,抗病基因具有较高的适应性代价,往往率先丢失了;深圳拟兰作为一种分布极为狭窄的物种,长期以来面临的病原威胁比较单一,也就无需维持大量抗病基因作为“武器库”,所以基因数量逐渐减少;天麻和小兰屿蝴蝶兰都是近期获得基因扩张,可能是由于其广泛的分布遭遇病原的威胁而采取的应对的手段。

本研究发表于Frontiers in Genetics(IF=3.517),仙湖植物园为第一单位,张寿洲研究员为通讯作者,刘阳研究员也参与本项研究。本研究受到仙湖植物园深圳市南亚热带植物多样性重点实验室开放基金资助。

粤公网安备 44030402002784号

粤公网安备 44030402002784号